Shooter und das visuell-räumliche Vorstellungsvermögen

Wie ist eine Nervenzelle aufgebaut? Wie ein Atom? Und was versteht man nochmal unter einem Vektor? Als diese Konzepte im Unterricht eingeführt wurden, musste ich zuerst einmal ordentlich schlucken: Vor meinem inneren Auge ploppte nicht einfach auf magische Art ein Bild davon auf, wie Endknöpfchen an Dendriten liegen oder sich Elektronen auf Schalen verteilen. Schon gar nicht konnte ich mir vorstellen, womit meine Mathelehrerin in der Oberstufe mich bedrohte, als sie die Klausur zerstörenden Lotvektoren ins Spiel brachte (die Ungewissheit verschlimmerte meine Angst nur, aber um Angst vor Mathematik soll es hier nicht gehen). Was ich mir damals dachte und was auch viele wissenschaftliche Studien aufzeigen: unser räumliches Vorstellungsvermögen hängt mit unserer Leistung in den MINT-Fächern zusammen (Black, 2005; Bodner und McMillen, 1985).

Was ich zu meiner Schulzeit allerdings nicht erkannte, war in diesem Zusammenhang das mögliche Potenzial von Shootern. Als (selbstausgewiesener) Strategiespielexperte ließ ich von Shootern eher die Finger und hätte diesem Genre auch nicht zugetraut, mir viel mehr als Unterhaltung zu bieten. Doch tatsächlich ist schon eine Weile bekannt, dass Shooter rein korrelativ mit visuell-räumlichen Fähigkeiten zusammenhängen (Green & Bavelier, 2003). Man bewegt sich in einem dreidimensionalen Raum, in dem man sich und seine Gegenspieler ständig vor Augen haben muss. Man muss sich eine passende Deckung suchen, ohne dabei offene Flanken zu lassen. Zeitgleich muss man sich aber auch in einem möglichst guten Winkel positionieren, in dem einem kein Feind durch die Lappen gehen darf, und sich stets taktisch bewegen.

Aber was kam jetzt zuerst: die Henne oder das Ei? Fühlen sich Menschen mit guten visuell-räumlichen Fähigkeiten einfach zu Shootern hingezogen oder können sich diese durch das Zocken selbst verbessern? In den letzten Tagen habe ich drei wichtige Experimente gelesen, die genau das untersucht haben. Und sie haben mich zum Grübeln gebracht.

Das erste Experiment ist das von Kara Blacker und ihren KollegInnen (2014). In ihrem Experiment teilten sie 34 Studierende zufällig in zwei Gruppen auf. Diese zufällige Aufteilung ist ein Kennzeichen eines echten Experimentes und soll sicherstellen, dass sich die beiden Gruppen nicht schon im Vorhinein in Merkmalen unterscheiden, die für den Ausgang des Experimentes von Bedeutung sind. Die eine Gruppe spielte Call of Duty, sowohl den Teil Modern Warfare 3 als auch den direkten Vorgänger Black Ops – beide im Singleplayer. Als Soldat kämpften sie sich hierbei durch zahlreiche tödliche Einsätze. Die andere Gruppe, eine aktive Kontrollgruppe, spielte Sims 3. Hier werden Häuser gebaut, Charaktere erstellt und deren Leben simuliert.

Beide Gruppen durften sich über eine Zeitspanne von einem Monat ganze 28 Stunden lang auf Kosten der Forschenden mit den Spielen vergnügen. Vorher und nachher wurde die Kapazität des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis getestet, also die Fähigkeit, möglichst viele visuell-räumliche Informationen präsent zu halten und zu manipulieren (Infobox 1). Und was zeigte sich? Nur die Gruppe, die die Shooter spielte, verbesserte sich in ihrer Kapazität, sie konnte mehr in ihrem Arbeitsgedächtnis behalten. Um auszuschließen, dass die Shooter-Gruppe einfach motivierter war oder andere Erwartungen an den Nutzen des Trainings hatte, wurde beides per Fragebogen erfasst. Beide Gruppen waren gleich motiviert und auch ihre Erwartungen unterschieden sich nicht – diese Erklärungen konnten also ausgeschlossen werden. Für schulische Leistungen heißt das, dass Shooter dort ein hilfreiches Hobby sein könnten, wo die Spanne des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses gefordert ist und sich viel zeitgleich gemerkt werden muss. Das allerdings ist noch eine sehr basale Fähigkeit und für komplexere Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses, die zum Beispiel erfordern, schnell Symmetrie in einer Matrix zu erkennen, fanden sich keine Effekte.

Infobox 1, visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis:

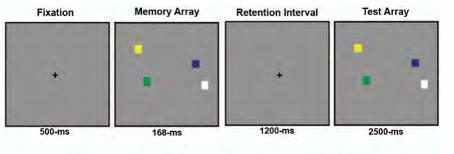

Zurück zum eingangs beschriebenen Vektorbeispiel: Um mir zeitgleich viele der von mir gefürchteten Vektoren vorzustellen, brauche ich ein gutes visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist eine modernere Bezeichnung für das Kurzzeitgedächtnis, die dem aktiven Prozess gerecht wird, mit dem wir Informationen im Arbeitsgedächtnis halten und zur Bearbeitung von Aufgaben manipulieren. Zeitgleich können passend zu Sinnesmodalitäten Komponenten unterschieden werden, so eine phonologische Komponente oder hier besonders relevant: die visuell-räumliche Komponente (Baddeley, 2003). Gemessen wurde diese Komponente von Blacker und KollegInnen sehr sparsam mit einer Change Detection Task. Man soll 4-6 verschiedenfarbige Kästchen im Gedächtnis behalten (hier im Beispiel ein gelbes, ein grünes, ein blaues und ein weißes Kästchen). Diese werden in einer Merkphase nacheinander an unterschiedlichen Positionen angezeigt. In einem zweiten Durchgang, der genau 1200 Millisekunden nach der Merkphase liegt, soll man bestimmen, ob dieser identisch oder nicht identisch zum ersten ist. Um das zu bewerkstelligen, muss man die Kästchen immer wieder im Kopf durchgehen und sie zeitgleich mit den neuen vergleichen, was mit der Anzahl der Kästchen immer schwieriger wird.

Hier kommt Experiment 2 ins Spiel, das nicht das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis zum Ziel hatte, sondern eine der komplexesten visuell-räumlichen Fähigkeiten: mentale Rotation. Mentale Rotation meint, sich visuell-räumlich Bewegungen vorzustellen, zu visualisieren, wie sich Gegenstände drehen und wie sie aus veränderten Positionen und Winkeln heraus aussehen (Infobox 2). Jing Feng und ihre Kollegen ließen 20 ProbandInnen über vier Wochen insgesamt 10 Stunden spielen (Feng et al., 2007). Eine Gruppe spielte mit Medal of Honor: Pacific Assault einen Shooter, die andere Gruppe mit Ballance ein 3D-Puzzlespiel, bei dem ein Ball durch ein dreidimensionales Labyrinth navigiert werden muss. Obwohl man vermuten könnte, dass auch das 3D-Puzzlespiel Effekte zeigt, verbesserten sich nur die SpielerInnen des Shooters. Der erste bemerkenswerte Befund dabei war, dass vorherige Geschlechterunterschiede zwischen den weiblichen und männlichen TeilnehmerInnen verringert wurden und Frauen mehr von dem Training profitierten als Männer. Der zweite bemerkenswerte Befund ist, dass die Verbesserungen auch nach 5 Monaten noch vorhanden.

Insgesamt also ein bemerkenswertes Experiment, das erneut auf ein mögliches Potenzial von Shootern als Hobby aufzeigt. Und wo Blacker et al. bei anderen komplexen visuell-räumlichen Fähigkeiten keinen Effekt fanden, fanden ihn Feng et al. bei der mentalen Rotation schon. Eine Fähigkeit, die für den schulischen Kontext vielleicht wichtiger ist, als Symmetrie in Matrizen zu erkennen… Aber Achtung! Diese Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, denn mit gerade einmal 20 TeilnehmerInnen kann der Zufall als maßgeblicher Grund für dieses Ergebnis weniger gut ausgeschlossen werden.

Infobox 2, mentale Rotation:

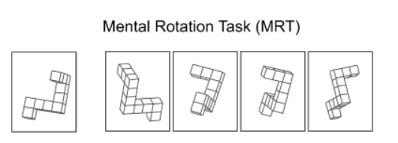

Vielleicht habt ihr es schon geahnt, es geht wieder zurück zu den Vektoren. Um diese vor dem inneren Auge in Beziehung zu setzen und deren Relationen willentlich zu manipulieren, brauche ich eine gute Fähigkeit zur mentalen Rotation. Ohne diese wird es mir schwer fallen, vor meinem inneren Auge einen Lotvektor auf eine Ebene zu fällen. Diese Fähigkeit wird beispielsweise gemessen, indem man eine Würfelfigur präsentiert, die dann mit vier vermeintlich anderen Würfelfiguren abgeglichen werden soll. Zwei der Figuren sind allerdings identisch, mit dem kleinen Unterschied, dass sie gedreht sind. In der Illustration von Feng et al. (2007) ist die Würfelfigur links z.B. identisch mit den Würfelfiguren 1 und 3 auf der rechten Seite. Die für diese Aufgabe benötigte Zeit ist proportional zum Drehwinkel.

Experiment 3 hat es in sich. Bei Feng kann man zurecht kritisieren, dass die Stichprobe so klein war. Auch zeigte sich die Verbesserung zwar in einem psychologischen Test, doch ob diese auf den echten Anwendungsfall, das Klassenzimmer, übertragbar und damit generalisierbar ist, wurde nicht gezeigt. Diese Frage nach der Generalisierbarkeit stellte sich Christopher Sanchez (2012). Er maß nicht nur die Verbesserung im psychologischen Test, sondern auch in einer Aufgabe, die eine gute Fähigkeit zur mentalen Rotation voraussetzt. Sanchez prüfte das Verständnis über die Ursachen eines Vulkanausbruches, genauer gesagt über den des St. Helens 1980. 60 Studierende lasen einen Text über Plattentektonik und sollten in einem folgenden Essay beantworten, wie es zum Ausbruch des Vulkans kam. Nun das Gemeine: Der Text enthielt keine Illustrationen. Eine fatale Einschränkung für Menschen wie mich, denn die beschriebenen plattentektonischen Vorgänge müssen nun eigenständig visualisiert und in eine räumliche Beziehung gebracht werden. Als Teilnehmer hätte ich diese Studie gehasst Wäre ich dabei gewesen, hätte ich übrigens alleine schon deshalb, weil mich das Spiel mehr interessiert, Gruppe 1 präferiert. Gruppe 1 tötete vor dem Text 25 Minuten lang Aliens in Halo: Kampf um die Zukunft, die Anforderungen sind hierbei vergleichbar mit anderen Shootern. Gruppe 2 setzte möglichst viele und lange Wörter aus den zur Verfügung gestellten Wörtern in Word Whomp zusammen, was keine mentale Rotation voraussetzen sollte.

Die Idee ist klar: Wer Halo spielte, sollte sein räumliches Vorstellungsvermögen verbessern und sich die beschriebenen Vorgänge zur Plattentektonik besser vorstellen können. Das zeigte sich im Essay als auch in einem klassischen psychologischen Test zur Fähigkeit – in beiden Fällen war die erste Gruppe moderat besser als die zweite. Dabei war die Methodik der Studie sehr sauber (Infobox 3). Es wurde nicht nur die Fähigkeit zur mentalen Rotation gemessen und argumentiert, dass diese in anderen Studien mit schulischen Fähigkeiten zusammenhing. Hier wurden tatsächlich mentale Rotation und eine schulische Aufgabe gemeinsam nach demselben Training gemessen und die Verbesserung in beidem miteinander in Beziehung gebracht.

Infobox 3, Gute Studienmethodik am Beispiel Sanchez:

Kennzeichen eines echten Experimentes ist es, die TeilnehmerInnen zufällig aufzuteilen. Nur so kann gewährleistet werden, dass keine vorher vorhandenen Merkmale die Ergebnisse (mentale Rotation und das Essay) oder das Training beeinflussen. Je größer die Gruppen sind, umso wahrscheinlicher verteilen sich alle Merkmale zufällig auf beide Gruppen. Im Gegensatz zu Blackers Studie gab es insgesamt 60 statt nur 20 TeilnehmerInnen. Ebenfalls im Gegensatz zu Blackers Studie wurde hier auch noch überprüft, ob die zufällige Aufteilung geglückt war: in einem Test, der direkt nach der Aufteilung, aber noch vor der Trainingszeit mit den Spielen bearbeitet wurde, zeigten sich noch keine Unterschiede in der mentalen Rotation. Auch konnte ausgeschlossen werden, dass die Teilnehmenden einfach mehr Spaß an Halo hatten und dies die Ergebnisse beeinflusste. In Fragebögen gaben beide Gruppen im Mittel gleich viel Spaß mit den Spielen an. Damit die Auswertung der Essays nicht von den Erwartungen der Forschenden beeinflusst wurde, wurden die Essays blind bewertet. Für die Auswertenden war nicht ersichtlich, zu welcher Gruppe die Schreiberin oder der Schreiber des Essays gehörte. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Erwartungen der Auswertenden sonst die Auswertung hätten beeinflussen können.

Fazit? Gaming wird oft unterstellt, dass es ein hirnloses Hobby ist. Im besten Fall ist es reine Zeitverschwendung, im schlechtesten Fall Verdummung. Evidenz dafür, dass Videospiele Intelligenz verringern, kenne ich aber keine. Stattdessen gibt es verschiedene Forschungsrichtungen, die den Einfluss von Videospielen auf unterschiedliche kognitive Fähigkeiten untersuchen. Hier habe ich mal ein wenig über Shooter und visuell-räumliche Fähigkeiten geplaudert. Rein wissenschaftlich muss ich sagen, dass das natürlich keine Meta-Analysen sind und weder die Möglichkeiten noch die Grenzen von Videospielen abschließend verstanden sind. Angesichts der bisherigen Ergebnisse sehe ich persönlich aber Potenzial – vor allem nach der Studie von Sanchez, die auch Effekte „im Klassenzimmer“ untersuchte. Und da darf ich mal ganz plakativ in den Raum stellen: Hätte ich früher mehr Shooter gezockt, vielleicht hätten mir Vektoren weniger Kopfzerbrechen bereitet…

Baddeley, A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience, 4(10), 829-839. https://doi.org/10.1038/nrn1201

Black, A. A. (2005). Spatial Ability and Earth Science Conceptual Understanding. Journal of Geoscience Education,53(4), 402-414. https://doi.org/10.5408/1089-9995-53.4.402

Blacker, K. J., Curby, K. M., Klobusicky, E., & Chein, J. M. (2014). Effects of action video game training on visual working memory. J Exp Psychol Hum Percept Perform, 40(5), 1992-2004. https://doi.org/10.1037/a0037556

Bodner, G., & McMillen, T. (1985). Cognitive Restructuring as a First Step in Problem Solving.

Feng, J., Spence, I., & Pratt, J. (2007). Playing an Action Video Game Reduces Gender Differences in Spatial Cognition. Psychological science, 18, 850-855. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01990.x

Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. Nature, 423(6939), 534-537. https://doi.org/10.1038/nature01647

Sanchez, C. A. (2012). Enhancing visuospatial performance through video game training to increase learning in visuospatial science domains. Psychonomic bulletin & review, 19, 58-65. https://doi.org/10.3758/s13423-011-0177-7